10月9日前後に見られるかもしれない流星群にジャコビニ流星群(正式名称りゅう座流星群)があります。

1933年ヨーロッパ、1946年アメリカで流星嵐と言える大量の流星が流れたことで知られています。

ピーク時には一人の人が1時間当たり6,000~32,000個、1秒間に2~10個程度見えたと言われています。

この流星嵐を巻き起こしたのがジャコビニ・ツィナー彗星のまき散らした塵です。

1972年は彗星が回帰(太陽に最接近)して2か月後に地球が彗星の軌道を通過するため1933年や1946年と同程度の流星嵐が見られるのではないかという予測になり新聞やテレビで取り上げられ一大ブームになりました。

私は当時小学5年生で前年に天体望遠鏡を買ってもらったこともあり興味深々で当日を迎えました。

近所の子供たちが親と一緒にすぐ近くの水田の広い道路に行き空を見上げましたが散在流星の一つも見られませんでした。

この時の情景を歌った歌が新井由美(現松任谷由実)さんのアルバム「悲しいほどお天気」に収録されている「ジャコビニ彗星の日」です。

北に行くほど条件が良いという事でシベリアまで遠征した人がいましたが全く見えなかったという事でした。

ジャコビニ・ツィナー彗星は周期約6.5年で同じような条件は13年ごとにやってきます。

13年後の1985年はまだ田舎で学生をしていたので当時の予想時刻22時に間に合うようにと20時ごろに大学の研究室を出て裏山に車で登ったのですが全く見られませんでした。

当日の18時台にZHR200~600の出現があったと知ったのは1か月後に発行された天文雑誌の記事からでした。

ZHRは一人の人が理想的な条件で1時間あたりに見られる流星数で、実際に見られる数はもっと少ないですがそれでもかなりの数が見られたと思われます。

さらに13年後の1998年10月8日、月明かりがあったものの「一度は見てみたい」という気持ちで奥多摩まで遠征し22時ごろにジャコビニ流星群の流星を6個見ることが出来ました。

対地速度が遅いため経路が短く多くの方が表現されている「ふわっ」と流れる流星でした。

その後も見られないかと毎年情報を集めていましたが期待できる話は見つかりませんでした。

そんな中、今年はどうだろうと再度調べてみたところ、こんな論文を見つけました。

https://physics.uwo.ca/~pwiegert/papers/2019_Icarus_Egaletal.pdf

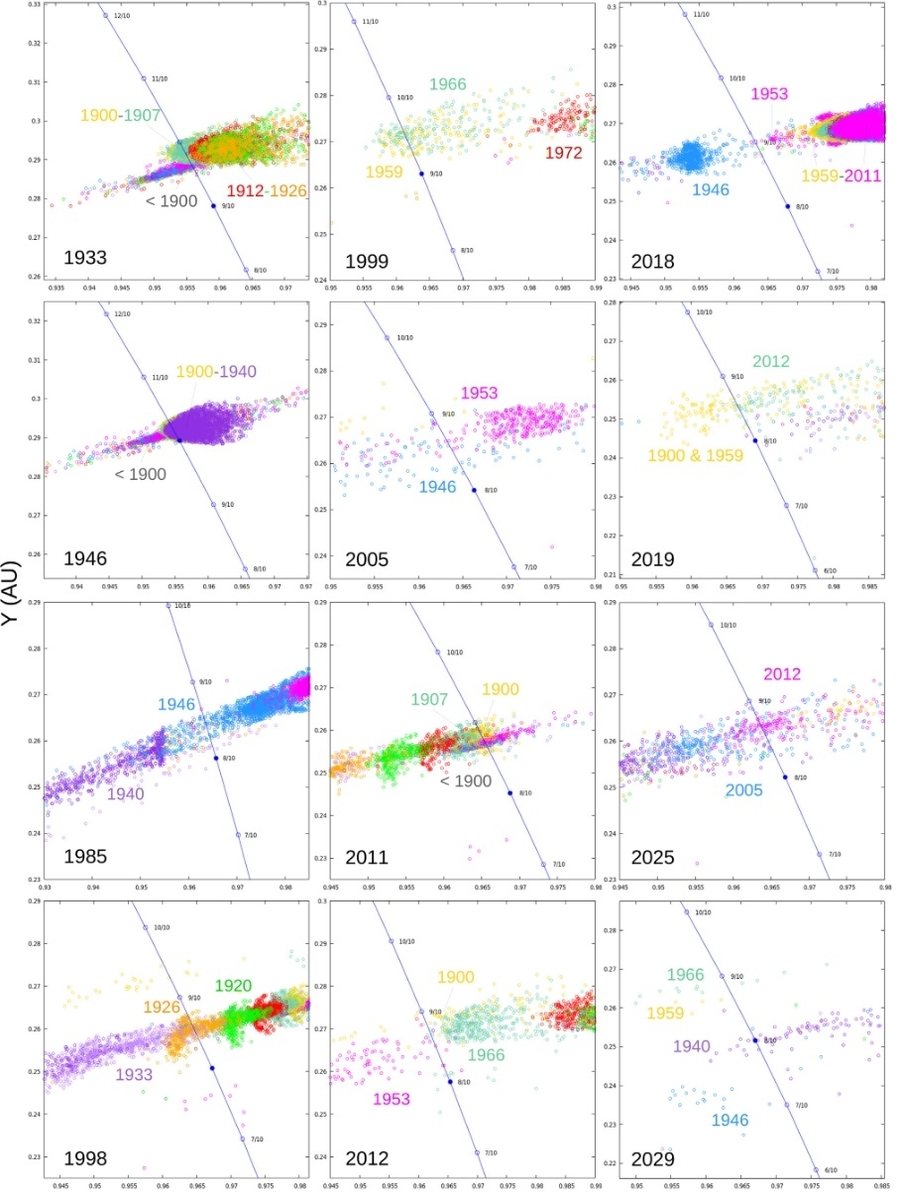

こちらの図は上記論文のFig.5の引用です。

今年、2025年は2005年と2012年に放出された比較的新しいダストトレイルと接近することになっていました。

本文では

1999年のトレイル 10/8 16:18 UT =25:16 JST

2005年のトレイル 10/8 13:40 UT =22:40 JST

2012年のトレイル 10/8 15:30 UT =24:30 JST

に地球と遭遇するとされています。

また、上記論文が引用している別の論文

https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/2011JIMO...39...64M

では1907年 から 1953年のトレイルが10/8の

05:01 UT =14:01 JST

07:25 UT =16:25 JST

09:06 UT =18:06 JST

10:17 UT =19:17 JST

10:49 UT =19:49 JST

に接近するとされています。

10/8の夜は満月直後の月が出ているので最悪の条件ですが数個は見られるのではないかと期待していました。

これらの情報はふた月ほど前に見つけていて拡散されそうにない某掲示板に書き込みしていました。

マスコミが騒ぐとみられない/明るくならないという天文ジンクスがあるのでこれまでブログに掲載するのを控えていました。

幸い、マスコミに気付かれた気配が無いのでうまく行ったと思っていたのですが、残念ながら現時点の天気予報では台風の影響があるようで北海道の根室や沖縄地方を除いて全国的に天気が悪く見られそうにありません。

もし、10/8の夜、予報が外れて晴れ間が見えたらジャコビニ流星群の流星が見られるかもしれません。

尚、2つ目の論文のTable1には2031年以降の予測が掲載されていて2098年には流星嵐が見られれるとされています。

この記事を閲覧している人は誰も見られませんね。

一度でいいから流星嵐を見てみたいものです。

(2001年のしし座流星群は多く流れ流星雨ではあったものの流星嵐と呼べるレベルではなかったと思います)